一、前言

新版「建築物混凝土結構設計規範」於民國113年元月開始實施,新版規範内容會影響部分標準圖的數據,主要會影響範圍集中在「鋼筋伸展與搭接」的部分。目前已完成新版標準圖修訂並公布的公會,計有三個單位,但各單位參與修訂委員,通常是技師公會資深會員,難得有機會參與修訂標準圖的工作,都想發揮所長,大都會把自己的想法趁機加入,惟可能是思考不周全,或專業判斷能力不足,或對規範條文的誤解,致出現了多處原來舊版是正確的標準圖,反被改成有安全疑慮的標準圖。

因為公布的標準圖都是土木或結構技師公會團體所出版,在會員的認知中具有相當程度的可信度,但各公會標準圖却出現很大的差異,其差異的程度已達影響結構安全的程度,致看到的技師公會新版標準圖的會員無所適從,而在技師專業群組提出討論。筆者特將影響結構安全各公會差異較大的部分,提出理論背景及力學原理探討,供工程師選用時作為取捨判斷的參考,不當之處亦請工程先進不吝指正。

二、桿件接頭設計要點

標準圖接頭設計,除須符合「建築物混凝土結構設計規範」條文的規定外,更重要的考量就是要符合力學的傳力機制完整,不能單純以能符合設計規範條文的規定,就認為滿足安全需求。此次標準圖改版,會發生大幅度差異的原因,筆者認為係部分版本將「符合設計規範條文的規定」,視為是唯一的制訂原則,缺乏工程專業判斷及力學素養所産生的現象。

標準圖接頭設計要點,建議如下:

1.傳力方式簡單明確。

2.接頭效率及安全性高。

3.加工簡單綁紮容易。

4.依接合位置之重要性調整安全係數。

5.視接頭為子結構系統,為整體結構系統的一部分,進行整體考慮。

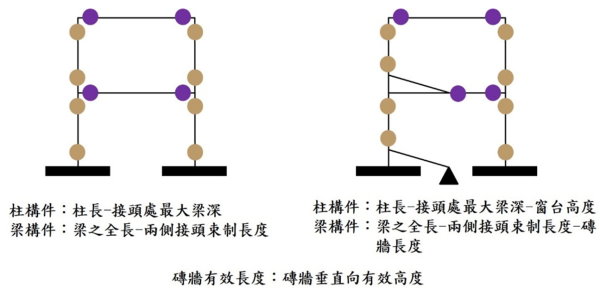

三、標準圖案例結構安全性探討

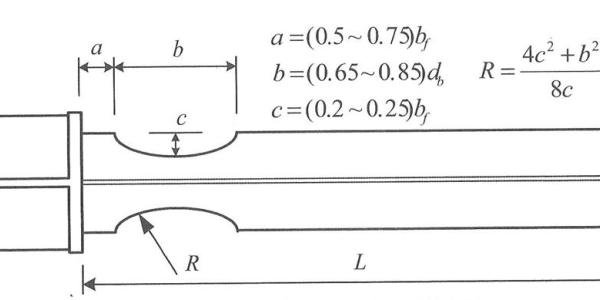

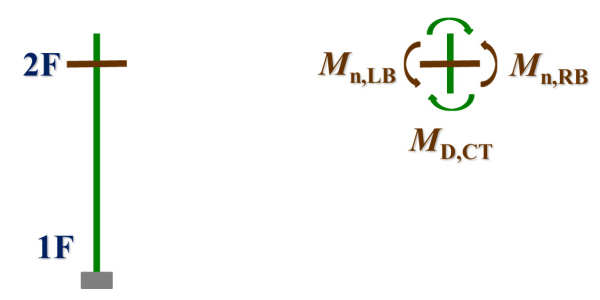

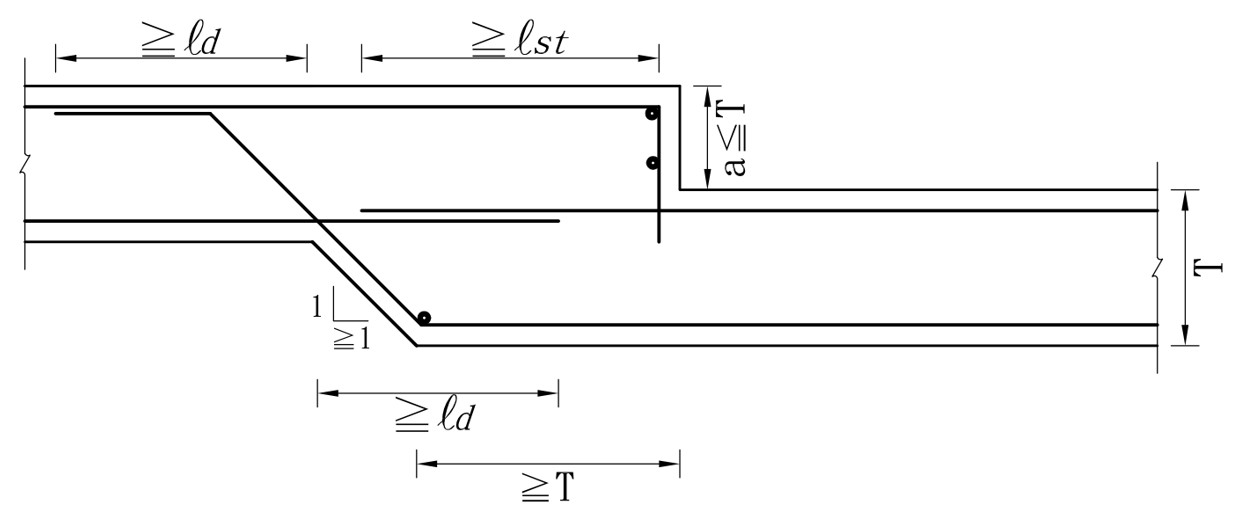

(一)縮柱

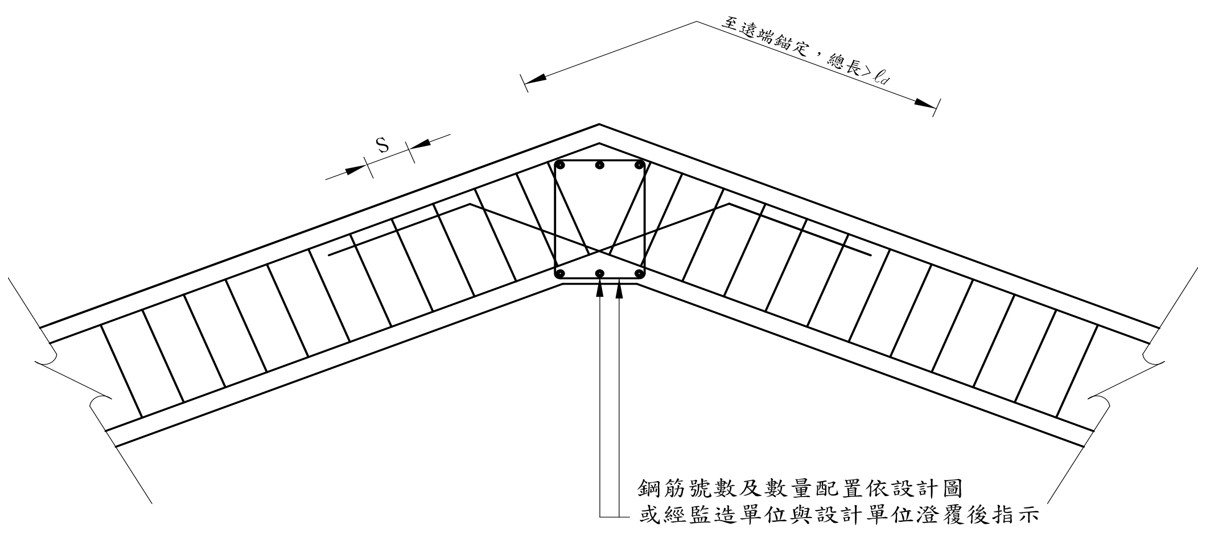

縮柱在新版規範相關條文計有第10.7.4.1節:「偏折鋼筋對柱軸偏斜部位之斜率不得大於1/6,偏斜部位上下之鋼筋須與柱軸平行。」;第10.7.4.2節:「柱面偏移7.5cm以上時,縱向鋼筋不得偏折,且須設置插接筋與鄰近偏移柱面之縱向鋼筋搭接。」;第10.7.6.4.1節:「縱向鋼筋偏折時,須有箍筋、閉合箍筋、螺箍筋或局部樓板構造作水平支撐,且須能承受鋼筋偏折部分水平分力1.5倍之推力。」,以及第10.7.6.4.2節:「若用橫向鋼筋做抗力,箍筋、閉合箍筋或螺箍筋須配置於偏折點15 cm以內。」

1.當柱面偏移<7.5 cm時,可採柱主筋偏折方式處理,但須於無樓板或接入梁構材作水平支撐處之柱主筋偏折點15 cm以內,配置能承受鋼筋偏折部分水平分力1.5倍之推力之箍筋、閉合箍筋、螺箍筋。因毎支偏折鋼筋在偏折點均會産生水平分力,因此毎支鋼筋之毎一偏折點均須有水平支撐。但圖1之下偏折點,無接入梁提供水平支撐,或柱角隅處均未能符合此項規定。

2.當柱面偏移≧7.5 cm時,依第10.7.4.2節之規定須設置插接筋與鄰近偏移柱面之縱向鋼筋「搭接」,此模式也是「縮柱」位於一樓柱底處,「上、下柱主筋彎矩平衡」所需之力系平衡機制。當「縮柱」位於一般層所呈現之「強柱弱梁」平衡機制時,所設置之上柱插接筋伸展長度除須延伸至梁底外,尚須提供一標準彎鉤的等値長度0.7Ld。

又圖1上柱插接筋僅達伸展長度,無法滿足鋼筋拉力搭接傳遞需求。圖1下柱筋採用擴頭取代標準彎鉤時,擴頭停止於柱頂20cm處不符合規範延伸至核心區遠側的精神,應比照標準彎鉤延伸至接頭區頂部,以確保梁柱接頭力系平衡機制所需。

3.另外,鋼筋錯位搭接雖然規範第25.5.1.3節:「對於受撓構材中之非接觸續接,續接鋼筋之側向心至心間距不得大於所需搭接長度之1/5及15 cm之較小值。」此條規定未説明是否須額外增加搭接長度,但大於此規定不得使用,造成很多情況無法設計,諸如:樓板或牆開孔補強、大樓之外柱與地下室連續壁共構二者間上舉力之轉接、牛腿受拉鋼筋(開榫端接合部)之錨定、横隔板邊構材錯位、集力構件錯位、樓板或梁的高低差、柱面退縮,及錨栓錨定鋼筋等錯位大於15cm時之情況。

筆者認為只要將錯位横距加入搭接長度,並將産生之偏心彎矩提供反向抵抗力矩予以平衡即可。同時為方便施工及避免工地或設計發生錯誤的可能性,及錯位在15cm與16cm時突然增加長度,建議搭接長度一律另加錯位距離。

圖1 會縮柱

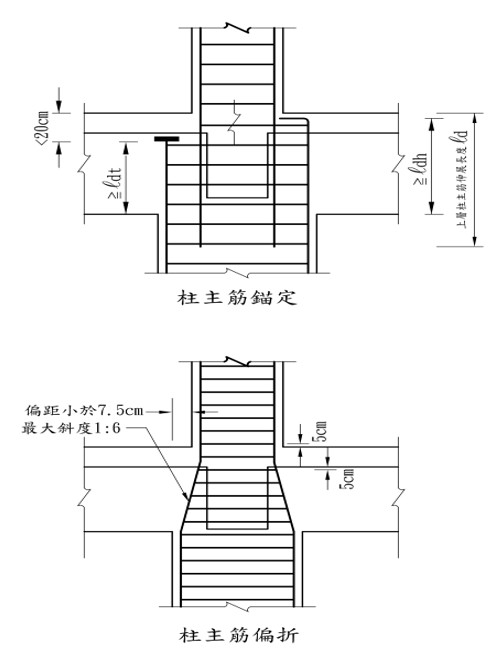

(二)梁或板筋高低差

1.梁高低差現象,比較常用於地面層的室内外高低差,在地面層的情況高低差較可能超過15cm。在地面層的力系平衡機制,主要係一F柱底彎矩由B1F柱頂平衡,梁上層筋較可能是柱二側負彎矩相互平衡機制,因此梁上層筋須達到錯位搭接的力學平衡機制。圖2中梁筋伸入鄰跨只達伸展長度,無法滿足柱二側梁負彎矩自行平衡,而須把不平衡彎矩傳給柱,造成柱額外負擔。前曾發生Miami building failure(柱承受額外彎短産生柱折斷進而整棟大樓倒塌的破壞案例)。由此案例突顯柱二側之梁有高低差時,内外梁彎矩自行平衡避免柱承受額外彎矩的重要性。

2.一般層梁高低差則大約在5cm左右,其力系平衡機制會傾向「強柱弱梁」的平衡機制。此時除了須有伸展長度外尚須延伸一標準彎鉤的等値長度(約0.7Ld)。在一般層也可能出現柱二側垂直載重彎矩須自行平衡的機制,也需符合錯位搭接的平衡機制。惟梁主筋直通鄰跨時,設計者須檢核塑鉸強度増加致梁剪力強度需求増加,此點施工單位無法處理,須由設計者於韌性檢核分析時納入考量。

圖2 梁高低差

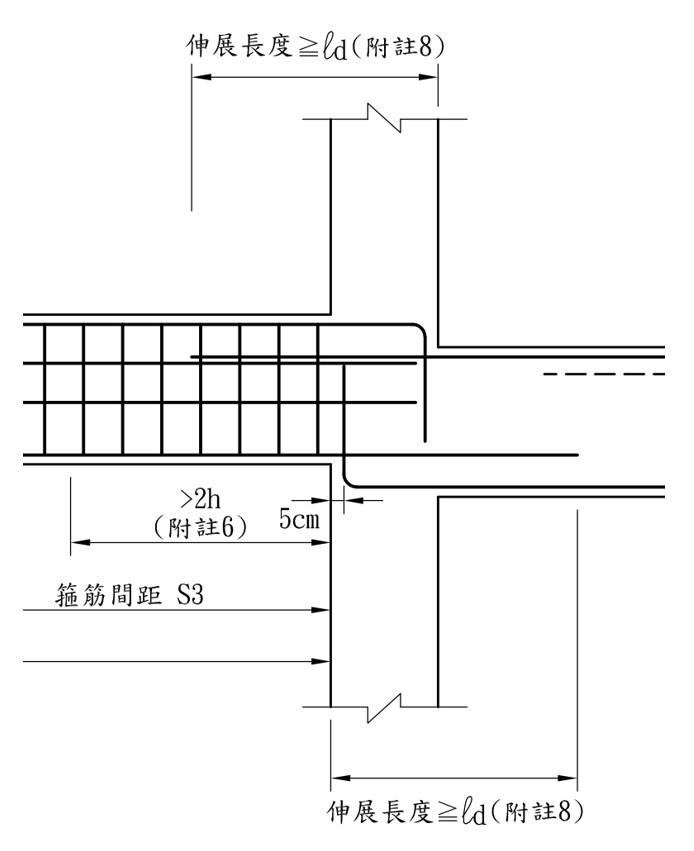

(三)樓板開孔補強

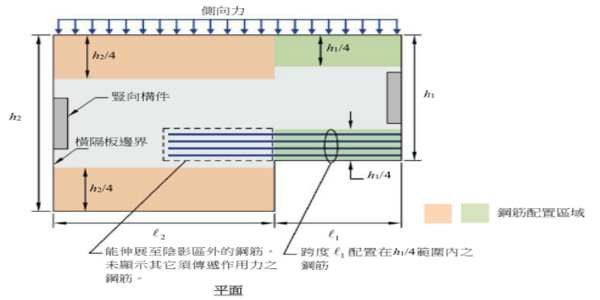

樓板之主筋係用來抵抗撓曲彎矩,被樓板開孔截斷的板主筋須頼平移至孔二側的補強筋繞過孔側續接回來。因此補強筋,不是僅作為防裂的非結構性補強,孔側補強筋的延伸長度除了要符合乙級搭接的規定外,還須包含錯位的影響。以圖3適用於80cm以下開孔尺寸為例,其補強筋與被開孔截斷之鋼筋間之最大錯位距離約為二分之一孔寛,亦即約40cm,遠大於設計規範第25.5.1.3節:「對於受撓構材中之非接觸續接,續接鋼筋之側向心至心間距不得大於所需搭接長度之1/5及15 cm之較小值。」之規定,因此規範有修訂受拉鋼筋錯位搭接的必要。在樓板平面内的錯位偏心搭接現象,可很容易的由二側對稱現象及正交方向之板主筋自行平衡,無需額外設置反向平衡偏心的機制。

另外,被開孔截斷的鋼筋端點在孔邊之應力為零,應無需再加彎鉤或U形收邊帽蓋。開孔邊的補強筋在混凝土受壓側之需求較小,可視需要酌予減量,惟施工單位不見得有能力辨別何側為受壓側。

被開孔截斷的板主筋有設置標準彎鉤或有足夠搭接長度的等效果U形收邊帽蓋,且被樓板開孔截斷的主筋平移至孔側的補強筋的二端均有設置標準彎鉤時,則補強筋的搭接長度可採用(0.5倍搭接長度加錯位距離);但其中之一未設置標準彎鉤時搭接長度仍須達乙級搭接需求。

圖3中補強筋自孔邊角隅起算之延伸長度僅採用伸展長度Ld,明顯無法達到鋼筋續接的需求,遑論錯位搭接的影響,顯然存有結構安全疑慮。

圖3 板開孔補強

(四)折梁

折梁的力系平衡機制,類似L形梁柱接頭,但明顯不同的是:其夾角角度通常會大於90度,且凹角處交叉通過的梁下層筋彎鉤不易施作朝向接頭内。若彎鉤須朝接頭外,則其彎鉤就成非90度標準彎鉤,不符合標準彎鉤的錨定效果。

以圖4凹角筋採用交叉點起算之伸展長度作為錨定機制,其力學效果僅能約略達到相當凹角筋直接轉彎通過凹角處的效果。凹角筋直接轉彎,受拉時會産生一向外的合力,此合力會把混凝土拉裂並向外爆開,致接頭無法達到力系平衡的機制。因此不可採彎鉤尾端直線延伸12db做為大於90度彎鉤錨定機制。筆者建議至少須達0.7Ld才能滿足標準彎鉤的等效錨定效果。因此圖4彎鉤尾端僅達直線延伸12db,存有結構安全疑慮。

圖4 折梁

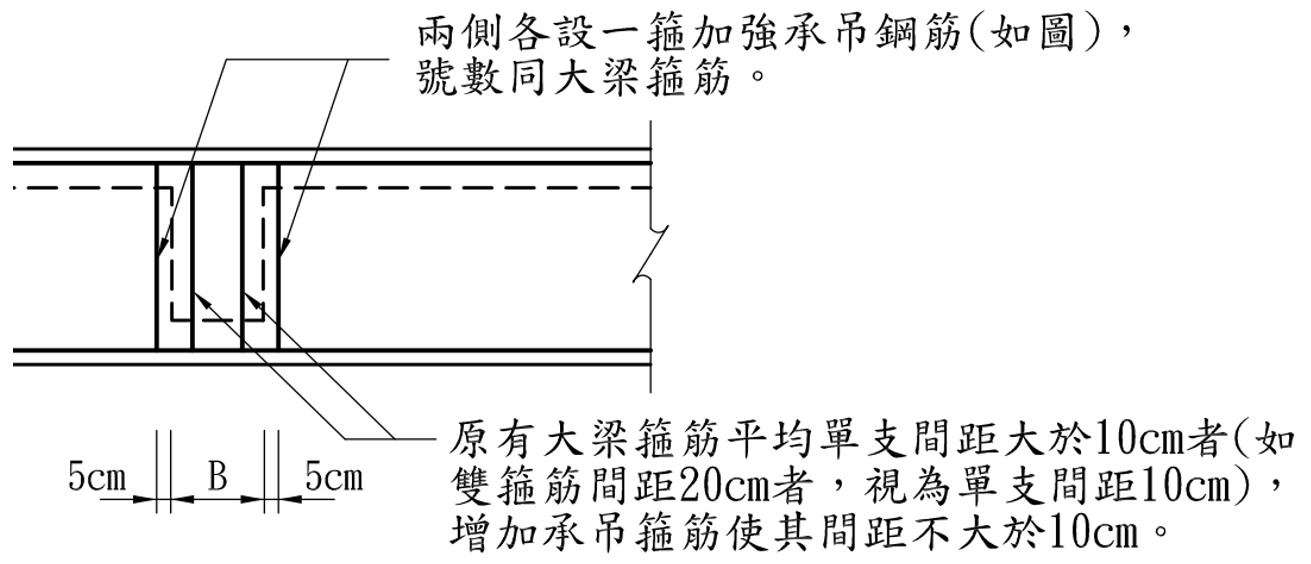

(五)小梁接大梁補強筋

新版「建築物混凝土結構設計規範」第9.7.6.2.1節之解説中,將小梁接入大梁,小梁與大梁頂面齊平之情況,若支承之鋼筋混凝土梁未配置加強之橫向鋼筋,則其梁腹混凝土可能產生破壞,此加強之橫向鋼筋稱為承吊鋼筋(hanger reinforcement)。承吊鋼筋係在原設計橫向鋼筋需求量外增設之加強橫向鋼筋,目的在分擔跨坐鋼筋混凝土梁端傳來之剪力。研究報告顯示:若跨坐鋼筋混凝土梁之梁底高於支承之鋼筋混凝土梁全梁深之半;或跨坐鋼筋混凝土梁端傳來之設計剪力小於0.8bwd(fc′)0.5時,則無需設置承吊鋼筋。但筆者認為要有實際懸吊行為才能稱之為「懸吊鋼筋」,例如:樓板位於大梁之下緣、小梁端部下半截除僅由上半支承,以及小梁底面低於大梁底面甚多等情況才是有實際懸吊的力學行為。

新版「建築物混凝土結構設計規範」第9.7.6.2.1節所述情況,僅為大梁僅單側有小梁接入時,因小梁之梁端剪力僅由單側進入大梁,會導致小梁剪力僅由大小梁接頭區處,大梁箍筋之單側肢承受小梁剪力的現象。因大、小梁之剪力均已經完整設計,並無任何遺漏,無需增加懸吊鋼筋,因此只須將大小梁接頭區附近之大梁箍筋量在接小梁側加倍來承受單側進入大梁的小梁剪力即可。此種現象在高於地面層之梁箍筋均有經檢核塑鉸剪力,剪力筋配置較密,不受小梁之剪力單側接入的影響。

惟地面層以下各層包含地梁,在小梁不連續端之大梁,因剪力筋不含地震塑鉸剪力,必須於近小梁側,在小梁寛加小梁高的接頭區水平長度範圍内,將剪力筋加倍,使其局部範圍可足以接收小梁剪力並遂漸筋向二端擴散回全斷面,如此才有力學補強意義 (二側均有小梁接入之大梁及二樓以上各層受梁端塑鉸産生之剪力筋較多,則無需補強剪力筋。否則如圖5漫無原則,且不論剪力大或小均補2箍,就毫無力學補強的意義。

圖5 小梁接大梁

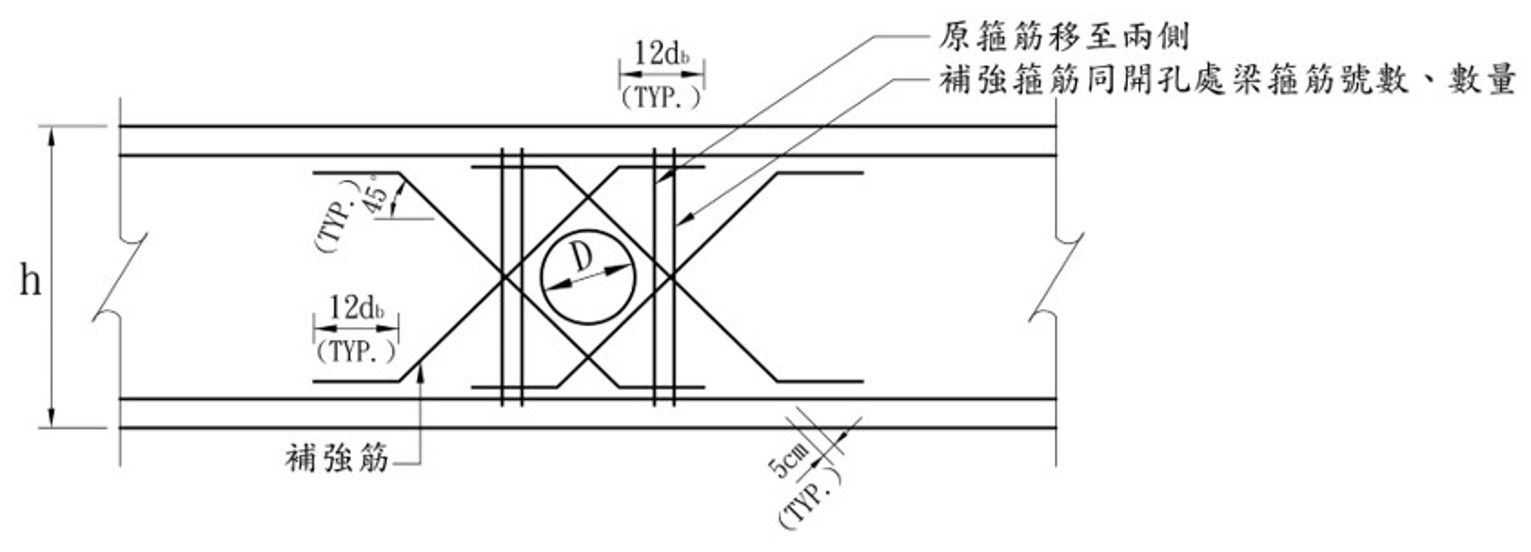

(六)梁腹穿孔補強

圖6 梁穿孔補強

鋼筋混凝土梁腹穿孔補強的力學機制有二種,一為「構架」機制,亦即"VIERENDEEL TRUSS"構架,另一為「壓拉桿桁架」機制。圖6未設置開孔上、下方的水平補強筋,其力學行為偏向「壓拉桿桁架」機制。有設置開孔上、下方的水平補強筋,則兼具「構架」機制及「壓拉桿桁架」機制。

若採「壓拉桿桁架」機制,則斜向補強筋端部之錨定措施須符合第23.8.1節:「拉桿鋼筋之中心軸應與壓拉桿模式假設之拉桿軸線同心。」、第23.8.2節:「......拉桿鋼筋應符合第23.8.3節規定,以機械式裝置、後拉預力錨定裝置、標準彎鉤或直線鋼筋之伸展來錨定。」以及第23.8.3節:「離開擴展節點區之拉桿鋼筋中心拉桿力,應在拉桿兩端之軸方向伸展。」然而圖6對斜向拉桿補強筋僅以12db錨定不符合「壓拉桿方法」對拉桿於結點的錨定規定,節點力系無法平衡而存有結構安全疑慮。

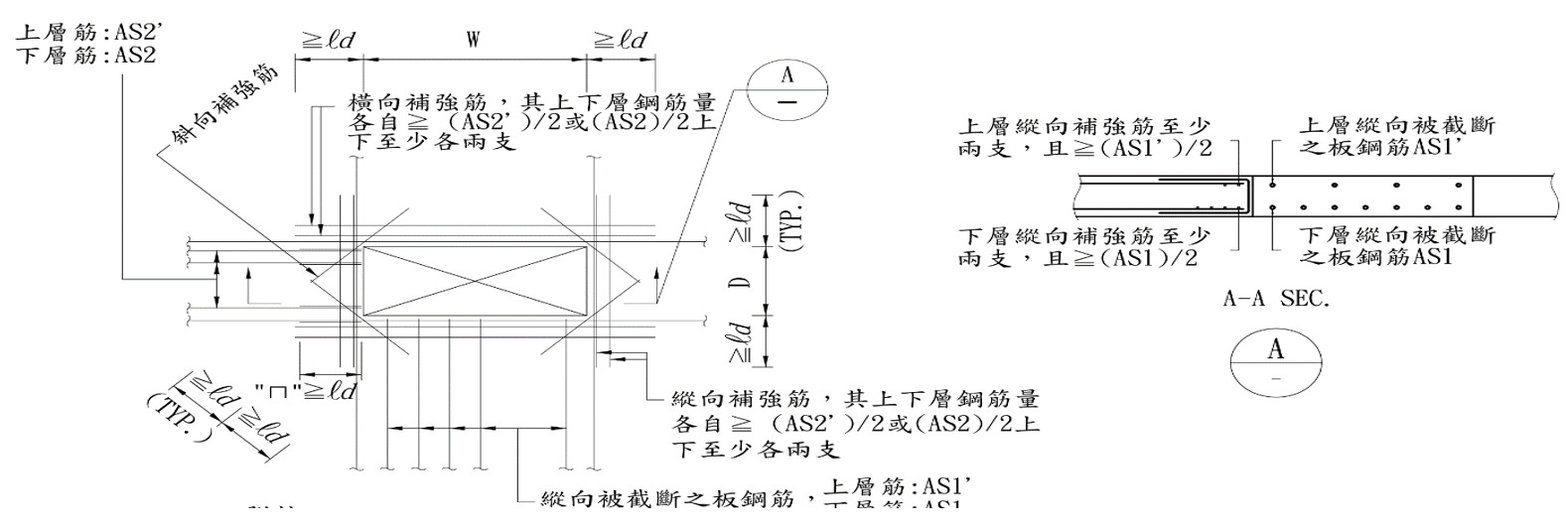

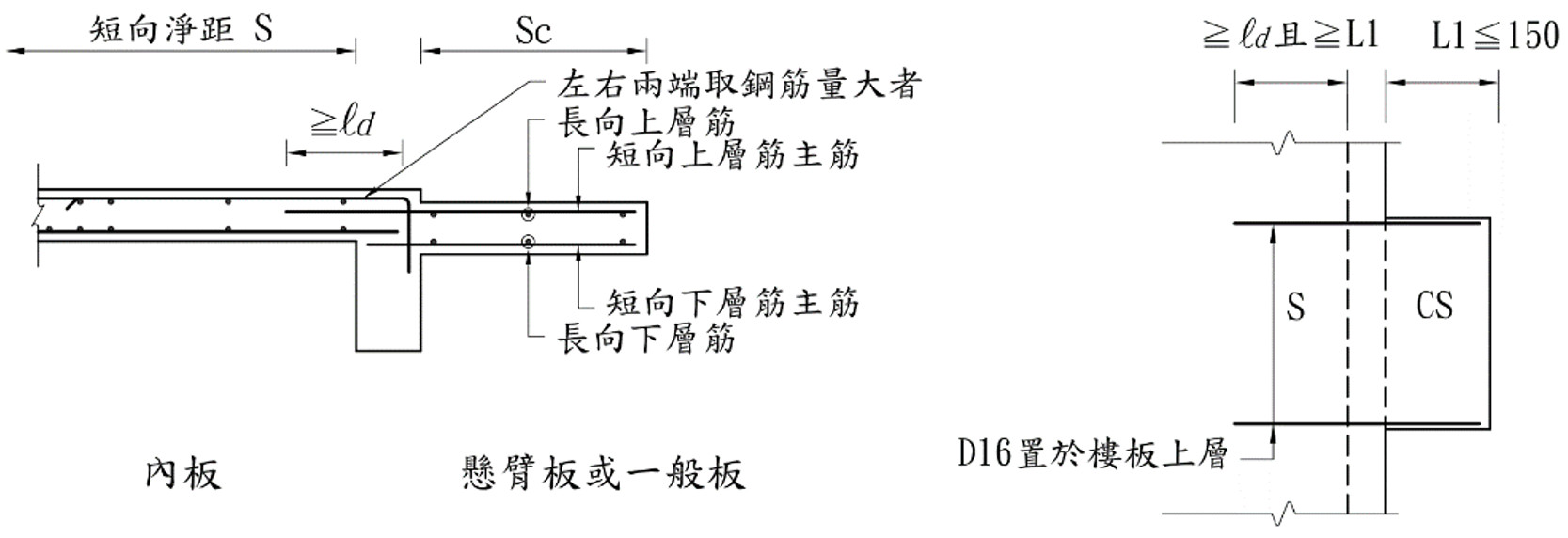

(七)樓板高低差

樓板有高低差的情況大多出現在梁内側為室内板,與梁外側之室外陽台間有排水需求的情況,且外陽台通常為懸臂板的情況。圖7室外懸臂板根部之上層主筋進入大梁内採伸展長度,則表示懸臂板的固端彎矩是進入大梁,並由大梁扭力平衡。但標準圖使用工程師若考慮為大梁二側樓板彎矩係採内外板自行平衡,而未將室外板固端彎矩納入大梁扭力設計,就會發生沿大梁之内板邊緣開裂及大梁扭力破壞現象。圖7之上緣標註有内外板「左右兩端取鋼筋量大者」字樣,依此標註之用意即為内外板彎矩平衡,但續接又採伸展長度,而非搭接長度,同一標準詳圖内自相矛盾,存有結構安全疑慮。

又,懸臂板固端彎矩若採伸展長度進入大梁,則扭力所需之配筋量會較多較不經濟,且扭轉變形量較大易造成沿大梁之内板邊緣開裂等情形。在此也提醒讀者:懸臂外板通常會有女兒(欄桿)牆,重量較重,因此建議:1.內板鄰接一般板,左右二側板筋取鋼筋量大者,並延伸入鄰板0.25L1

(L1為配筋量大者之跨度)。2.內板鄰接懸板,懸臀板頂層鋼筋應延伸入內板1.5L1(L1為懸板之跨度)。同時,對陽台二側女兒牆重量之補強筋,考量内側無牆重平衡,建議向後延伸1.5倍懸臂跨長,而圖7只建議向後延伸1倍懸臂跨長,略有不足。又考量因高低差産生錯位現象,為免工程師須逐一校核是否超過設計規範第25.5.1.3節:「對於受撓構材中之非接觸續接,續接鋼筋之側向心至心間距不得大於所需搭接長度之1/5及15 cm之較小值。」之規定,以及工地施工人員缺乏判斷能力而出錯,因此建議簡化搭接長度計算一律加錯位距離,以免重要臨界面掛一漏萬造成工程災害憾事。

圖7 板高低差

(八)折板

圖8 折板

樓板高低差現象,若出現在板無梁支承的位置,就成為折板現象。折板處之配筋細節,應比照折梁採錯位搭接或同梁柱接頭配筋細部之方式處理。因折板出現的位置可能是正彎矩區,也可能是負彎矩區,因此標準詳圖必須同時符合上述情況的力學需求。另外會有高低差現象同時存在,因此上下層主筋之續接均須達搭接長度加錯位距離。圖8未能符合上述傳力機制需求,存有結構安全疑慮。

四、結語

標準圖之制訂,須考慮各種可能發生的力學傳力機制,設計及施工的方便性,甚至必須預想可能發生錯誤的防呆機制,並於重要位置保守對應。細部詳圖的設計,必須由資深且具工程專業判斷能力及結構觀念清淅,思路細密的人員擔任,毎一接頭詳圖均須視為一子結構系統,並能與整體結構融合。制訂設計時亦須考慮施工性、經濟性與安全性,同時考慮重要性較高位置予以提高安全係數。上述案例之標準圖幾乎未考慮力學傳力機制,存有結構安全疑慮,若經工程師採用於結構設計實務案件恐致生工程災害,不得不在此慎重提醒工程師,更希望有結構安全疑慮的部分盡速修正。

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】

-

第1431期-鋼柱基板錨定螺栓埋設缺失之補強與修復方法介紹下一篇 >

來來來哩來按個贊!

精選文章

新進文章